產業發展質量從根本上取決于要素條件、技術積累、市場環境和制度供給。我國產業高質量發展困難,有外部環境影響,關鍵在于誘發質量變革、效率變革和動力變革的內生條件尚未充分形成。

(一)要素整體質量不高

要素體系是現代產業體系的基本單元。生產要素質量決定著產品質量,由此決定著產業發展質量和供給體系質量。我國生產要素整體質量不高,主要表現為:一是人力資本積累不足。我國勞動年齡人口在2010年到達最高點后連續負增長,勞動力無限供給格局發生轉折性變化,勞動力數量增長貢獻減弱,但人力資本積累較慢,技能人才、工程師和科學家的比例偏低, 且人力資本在產業內轉移滯后,影響產業升級。二是產業技術積累緩慢。產業發展的速度和質量直接取決于技術進步因素。我國自主技術創新尤其是核心技術突破和自主知識產權積累較慢,難以支撐產業高端化發展。2016年,最能衡量核心技術能力和創新能力的國內發明專利申請受理量和授權量占全部專利的比重不到40%和20%(寧吉喆, 2017)。三是資本形成不充分。我國資本形成率較高,但質量效益不高、結構問題突出,近年來資本投資效率逐年降低,當前每新增1元GDP需要增加6.9元投資,投資效率明顯低于發達國家平均水平(李偉,2018)。

(二)體制機制尚未理順

有效的制度供給短缺,是制約當前我國產業高質量發展的重要瓶頸。目前,阻礙要素流動、制約生產力發展的壁壘和障礙還不同程度存在,市場在資源配置中發揮決定性作用面臨束縛。在科技創新方面,科技資源配置過度行政化, 創新收益分配政策和激勵機制不健全,創新鏈與產業鏈融合不緊,科技創新活動存在“碎片化”問題和“孤島”現象,對產業升級的支撐作用不夠。在要素流動方面,城鄉制度障礙和區域壁壘限制了資本、技術、勞動力等生產要素自由流動和優化配置。在市場機制方面,準入和退出機制不健全,地方政績競賽造成產業低水平重復競爭,帶來部分行業產能過剩;同時,部分地方政府為保護本地企業,采取行政措施阻礙過剩產能的市場化競爭淘汰和兼并重組,一些“僵尸企業”退出困難,影響落后產能出清。

(三)市場環境總體不優

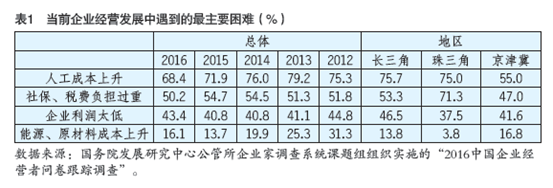

產業質量和競爭力很大程度上取決于企業市場競爭行為。目前我國公平競爭的市場環境尚未真正形成,行政性壟斷、所有制歧視時有發生,很多領域對民營企業開而不放,公平待遇未落地,民企合法投資權益得不到有力保護,一定程度上受到國有企業擠壓,影響投資積極性和轉型主動性。同時,由于能源成本、物流成本、金融成本和稅費成本高企,企業生產經營成本持續上升,攤薄了利潤空間,影響技術、質量和服務水平的提升。據國務院發展研究中心對1960位企業經營者的調查,在當前企業經營發展中遇到的最主要困難中,企業成本負擔較重的問題依然突出,比重最高的兩項分別是“人工成本上升” (68.4%)和“社保、稅費負擔過重”(50.2%),認為物料采購價格“上升”的企業家占35.5%,為近5 年來的最高值。

(四)產業政策調適不快

我國長期以來實施的政府選擇、特惠措施為主的產業政策,對促進經濟增長和結構調整的積極作用不容否認,但在新的經濟發展階段和市場條件下,這種直接干預市場、限制競爭的產業政策其弊端和不適應性越來越凸顯。近年來,盡管調整產業政策的共識已經越來越多,呼聲也越來越高,但產業政策轉型進展尚不如人意,競爭政策的基礎地位還沒有充分體現,促進公平競爭和科技進步的政策組合尚未到位。特別需要關注是,一些地方用傳統政策手段發展新興產業,造成新興行業產能急劇擴張,出現新的產能過剩苗頭。以機器人為例, 目前各地陸續出臺機器人相關優惠政策,不惜開展補貼大戰,爭相發展機器人產業。據不完全統計,全國建成和在建的機器人產業園有40 余家,平均每個省級行政單位擁有一家以上,而大部分從事的仍是組裝和代加工,一哄而上、扎堆低端等問題不容忽視。